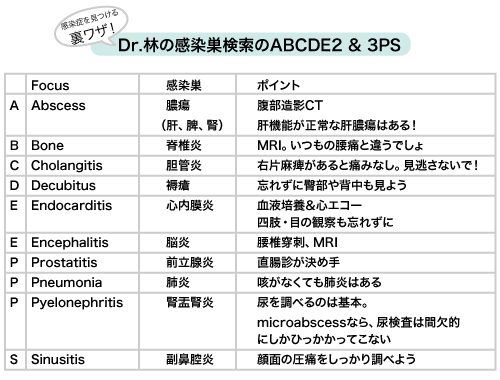

たまに来るIE症例、若くて重篤な印象がありつつも結局は循環器内科・心臓血管外科の先生方にお世話になりっぱなしですがそもそもrule outが難しい…かの林先生も「いつも騙される感染症の代表格」として心内膜炎を挙げています→JBスクエア「第9回 Where are you?感染巣が不明のとき」

IEに対して救急医が何かできないか、気をつけるべきことを以下のレビューを読んで勉強しましょう。

感染性心内膜炎(IE)

感染性心内膜炎(IE)は治療しなければ死に至る可能性のある疾患であり、診断を困難にする様々な症状を引き起こしインフルエンザ様の症状を呈することもあります。

危険因子

- 感染性心内膜炎の既往(最も一般的な危険因子)

- 心臓の器質的損傷

- 静注薬物使用(IVDU)

- 免疫機能の低下(血管炎、HIV、糖尿病、悪性腫瘍)

- 院内感染(外科的ハードウェアの配置、不適切な外科手術、血腫の発生)

- 不十分な口腔衛生

特に、IVDU患者では年間2~5%の発症率があり、発熱を伴う場合には15%が心内膜炎を発症する可能性があります。

原因菌

- 黄色ブドウ球菌(最も一般的な原因菌:人工物/デバイス、IVDU、糖尿病、血液透析、免疫抑制のある患者に多い)

- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)(血管内デバイス、最近の医療機関受診歴のある患者に多い)

- 緑色連鎖球菌(その他連鎖球菌)

- 腸球菌

- 緑膿菌

- HACEKグループ(Haemophilus aphrophilus、Actinobacillus、Cardiobacterium hominis、Eikenella corrodens、Kingella)

- 凝固陰性ブドウ球菌(CONS)

病態生理

感染性心内膜炎は心臓の内膜表面に感染が起こり、典型的な病変として疣贅を形成します。正常な心内膜表面は微生物の定着に抵抗性がありますが、乱流や高圧の流れ(弁膜症や先天性心疾患、以前の心内膜炎、人工弁置換術などに伴う)や、凝固亢進状態、炎症状態などによる外傷によって、弁膜部位にフィブリンや血小板からなる血栓が形成されます。微生物は、菌血症、ウイルス血症、真菌血症などのエピソード中に付着することがあり、これは他の部位に感染がある患者や静注薬物使用者に多くみられます。細菌は弁膜に付着して定着すると、感染性疣贅となります。これらの疣贅は、典型的には、血小板、フィブリン、炎症細胞、細菌からなり、しばしばバイオフィルムも産生します。

心臓弁が最もよく侵されますが、他の部位としては、心室壁の内膜や中隔などがあります。最もよく侵される弁は僧帽弁であり、次いで大動脈弁、大動脈弁と僧帽弁の複合、三尖弁、肺動脈弁の順に侵されます。静注薬物使用の状況下における感染性心内膜炎は、最も一般的に三尖弁に影響を与えます。

分類

- 急性、亜急性

- 人工弁心内膜炎(PVE)、早期または後期

- 静脈内薬物使用心内膜炎(IVDU IE)

臨床症状

感染性心内膜炎は、通常、非特異的な徴候や症状を呈し、インフルエンザ様の症状を伴うことが多いため、初期診察での診断が困難です。研究によると、症状の発症から診断までの期間は約6週間で、患者の50%以上が診断前に既知の弁膜症を持っていることが示唆されています。発熱は最大90%に、倦怠感は80%の患者に発症し、症状としては、脱力感、悪寒、頭痛、寝汗、体重減少、関節痛などがよくみられます。

初期感染から症状発症までの期間は、感染性心内膜炎の種類によって異なります。静注薬物使用者の急性感染性心内膜炎は、重症で劇症な経過をたどります。このタイプの患者は、高熱や悪寒、うっ血性心不全を伴う心臓の合併症を示すことが多くあります。亜急性NVEは、より非特異的で微妙な症状で、微熱やインフルエンザのような症状で発症します。

診断

診断には、Duke Criteria(1994年に最初に記載され、2000年に修正された)を満たす必要がありますが、この基準は血液培養と心エコー検査に依存するため、救急外来での診断は困難です。このことは、注意深く的を絞った病歴聴取と診察の必要性を改めて強調しています。

合併症

疣贅の産生と全身の免疫反応により、感染性心内膜炎は様々な徴候、症状、合併症を示すことがあります。塞栓症は患者の最大50%に症状を引き起こし、特定の微生物(黄色ブドウ球菌、カンジダ、HACEK organisms)、1cm以上の疣贅、可動性疣贅、僧帽弁の関与は、塞栓症のリスクが高いことに関連しています。

救急外来での評価

感染性心内膜炎の診断には、病歴と診察所見の両方を考慮する必要があります。典型的にはウイルス性疾患に似た症状で発症するため、診断を見落とすことがよくあります。病歴聴取では、発熱(疾患経過のどこかで90%の患者に起こる)、その他の全身症状(体重減少、悪寒/冷え、寝汗)、疾患のリスク(前述)、菌血症のリスク(静注薬物使用、最近の手技、感染性心内膜炎のリスクのある患者の歯科治療、留置カテーテル/ライン)を考慮する必要があります。

身体診察では、心雑音(疾患経過中に最大85%の患者に存在する)、うっ血性心不全の徴候、結膜、皮膚、爪床、神経系、関節、肺系に焦点を当てる必要があります。

急性感染性心内膜炎は、疾患経過が急速であるため、Roth斑、Janeway病変、Osler結節などの古典的な免疫学的および塞栓性所見を呈さないことがあり、急性型では中毒症状を呈することが多いことに注意が必要です。右心系感染性心内膜炎は肺塞栓症を引き起こす可能性があり、また、他の皮膚所見を呈さないのが一般的です。特殊な状況下(多発性肺塞栓症、いくつかの関節に化膿性関節炎など)で2箇所以上に感染がある場合は、感染性心内膜炎が疑われます。

検査所見

感染性心内膜炎を疑う場合は、まず血液培養を行うことが重要です。最低3セットを推奨し、可能であれば1時間以上間隔をあけて別々に採取します。血液培養は、患者の5~20%で陰性となることがあり、抗菌薬の事前投与はこのリスクを高めます。検査室では、少なくとも21日間培養を維持し、好 fastidious な微生物の発育を評価する必要があります。

Staphylococcus lugdunensisの増殖は、心内膜炎を強く示唆します。その他の検査としては、白血球数を含む全血球算定、尿検査、炎症マーカー、電解質、腎機能、心電図、いくつかの特殊検査などが挙げられます。白血球数は、正常、上昇、または低下している場合があり、患者の50%に上昇がみられます。特殊検査には、特定の微生物(Brucella、Coxiella、bartonella、legionella、chlamydia)に対するPCRや血清検査などがありますが、これらは通常、救急外来では結果が返ってきません。

画像検査

血液培養に加えて、もう一つの重要な検討事項は、画像検査、特に心エコー検査です。American Society of Echocardiography と European Association of Echocardiography は、感染性心内膜炎が疑われる場合の心エコー検査の使用に関するガイドラインを設けています。経胸壁心エコー図(TTE)は、一次画像診断モダリティであり、感度46~60%、特異度94%です。感度は、疣贅のサイズが大きくなるにつれて増加し、TTEは6mm以上の疣贅の70%以上を検出しますが、5mm以下の疣贅は25%以下です。PVEや心臓内デバイスがある場合、TTEは感度が高くありません(約33%)。TTEは、心臓機能や合併症(駆出率、弁膜症の血行動態的重症度、膿瘍)の診断に有用です。経食道心エコー検査(TEE)は、感染性心内膜炎とその重症度、合併症の診断にTTEよりも優れています。TTEで疣贅が認められない場合は、TEEが必要です。

しかしながら、心エコー検査が陰性となる患者も7~15%にみられ、小さな病変、既存の弁膜症、PVEで多くみられます。陰性であっても診断が疑われる場合は、3~5日後に心エコー検査を繰り返すことが推奨されます。偽陽性結果には、正常な心臓構造の異型、非感染性病変、心臓腫瘍などがあります。その他の画像検査には、胸部X線写真(右心系IEでは多発性肺浸潤を示すことがある)やCTなどがあります。CT検査は、侵された臓器系によって異なります。

治療

感染性心内膜炎が疑われる、または診断された患者は入院し、早期に外科的コンサルテーションを受ける必要があります。

抗菌薬治療

感染性心内膜炎の治療は、主に抗菌薬の投与によります。治療は通常4~6週間続けられますが、患者の状態や病原体に応じて調整されます。以下は一般的な治療レジメンです:

自然弁心内膜炎(NVE)

- セフェピム2g IV

- バンコマイシン20mg/kg IV

人工弁心内膜炎(PVE)

- セフェピム2g IV

- バンコマイシン20mg/kg IV

- ゲンタマイシン1mg/kg IV

- リファンピン300mg IV/PO

外科的治療

外科的治療は、以下のような場合に適応されます:

- 心不全が治療に反応しない場合

- 弁の機能不全が心原性ショックを引き起こす場合

- 抗菌薬治療に反応しない持続的な感染

- 真菌または緑膿菌感染

- 抗菌薬治療の初週に1回以上の塞栓が発生した場合

- 弁の脱離、穿孔、瘻孔、大きな周囲膿瘍などの弁合併症

右心系のIEやIVDU患者では、通常は外科的治療は必要ありません。

抗凝固療法

抗凝固療法は通常、NVE患者には推奨されません。抗凝固療法は塞栓の予防には効果がなく、脳卒中や菌性動脈瘤の破裂リスクを増加させる可能性があります。

予後

感染性心内膜炎の予後は、合併症の有無によって大きく異なります。予後は合併症の発生に依存し、治療しなければ通常、致命的です。自然弁感染性心内膜炎の死亡率は、抗菌薬投与で16~27%であるのに対し、人工弁感染性心内膜炎の死亡率はより高くなります。ペースメーカーに関連する感染性心内膜炎の死亡率は34%にもなります。その他の死亡率の危険因子としては、高齢、大動脈弁感染、うっ血性心不全の発症、中枢神経系合併症、糖尿病、特定の起因菌などがあります。黄色ブドウ球菌感染性心内膜炎は、最大40%の死亡率に関連しています。

いかがでしたか?IE、疑ったら血培採って心エコー、やりましょう。四肢・目の確認も忘れずに!