令和6年11月27-28日の2日間、原子力災害医療中核人材技能維持研修(弘前大学放射線安全総合支援センター@弘前大学保健学研究科F棟)が実施されました。北は北海道から、南は愛媛松山、西は九州佐賀の各地よりご受講頂き、また、皆様遠いところ弘前までお越し頂き誠にありがとうございました!

早速研修レポート…の前に、「維持」研修の意義と目的・対象を折り込みつつ、ご説明いたします。

研修の背景と目的

本「維持」研修は,原子力災害医療中核人材研修修了者の資格更新・技能維持が容易になるよう、令和6 年度より新設した研修で、基幹高度被ばく医療支援センター及び高度被ばく医療支援センターの 6 機関にて開催しています。

被ばく医療は非常に稀な事象であり、日々の業務で実践する機会が少ないことから、知識や技能を再確認・再取得することが望ましいと考えられています。 そのため、原子力災害医療研修では修了日の3年後の年度末を認定期限としており、中核人材研修の認定期間更新には、期限内に本研修の受講もしくは中核人材研修の再受講が必要となります。

通常の中核人材研修は3日間で行われますが、この維持研修は2日(実質1日半)で完結するように濃縮設定されています。これまでは3年以内に3日間の中核人材研修を受講する必要がありましたが、若干緩和された、と言えます。認定期間自体を3→5年に延長するかどうか、現在研修部会で検討中ですが未定です。

令和4 年度中核人材研修修了者は,令和 7 年度末が認定期限となりますので,認定期間更新や技能維持を検討している方は是非ご受講ください。

目的

被ばく・汚染のある傷病者を医療機関で対応するために必要な高度・専門的な知識と技能を再確認、再取得し、中心的役割を担える人材の養成。

対象者

原子力災害拠点病院もしくはその候補となる病院及び原子力災害医療協力機関*1 の医師,看護師,診療放射線技師等のうち、有効期限内の原子力災害医療中核人材研修修了者もしくは原子力災害医療中核人材技能維持研修修了者*2*3

*1 原子力災害医療協力機関は、原子力災害医療協力機関の基本的要件 7 項目のうちの「A:被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療を行えること」又は「C:原子力災害医療派遣チームを保有し、その派遣体制があること」に該当する機関に限ります。(原子力災害医療協力機関の基本的要件 7 項目は,原子力災害拠点病院等の役割及び指定要件(令和 4 年 4 月 6日全部改正)11 ページ参照)

*2 令和2年度以前の原子力災害医療中核人材研修修了者について、原子力災害医療基礎研修修了により有効期限が延長になった場合は受講資格となります。

*3 量子科学技術研究開発機構で開催された令和 5 年度原子力災害医療中核人材技能維持研修(試行)修了は受講資格となります(これはかなりレアケース)。

研修の特徴

知識・技能の維持・向上

- 被ばく医療は日常業務で遭遇することが非常に稀です。そのため、時間が経つにつれて知識や技能が失われる可能性があります。本研修では、定期的に知識・技能を再確認、再習得することで、常に高いレベルでの医療提供を可能にします。

実践的な対応能力の向上

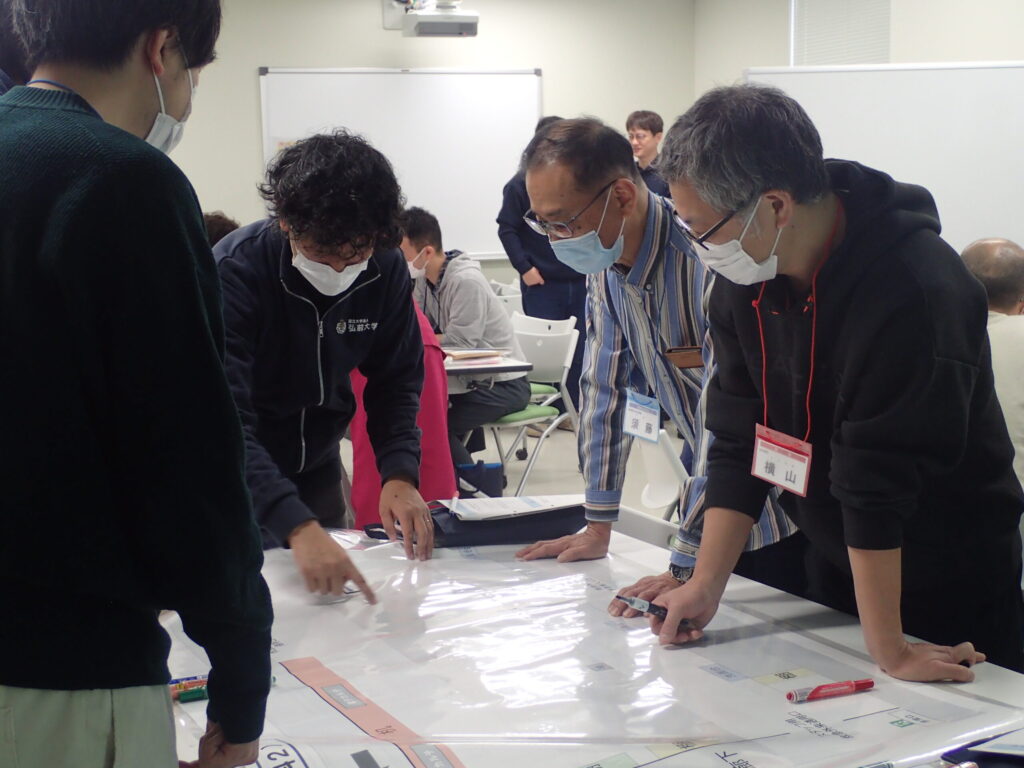

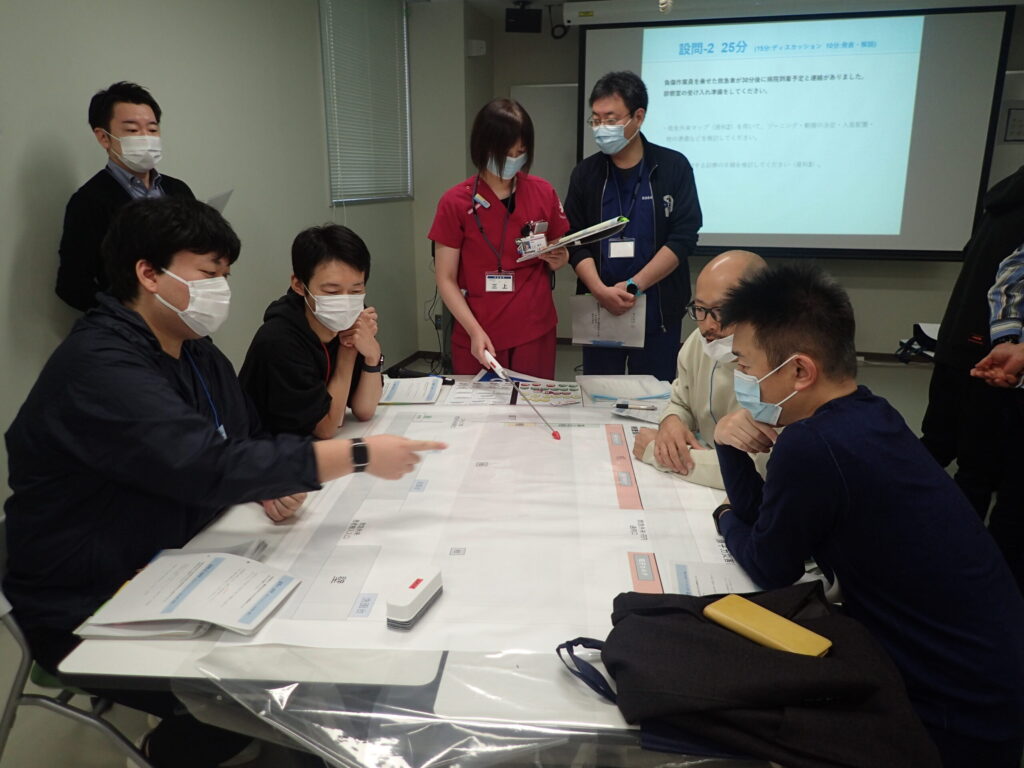

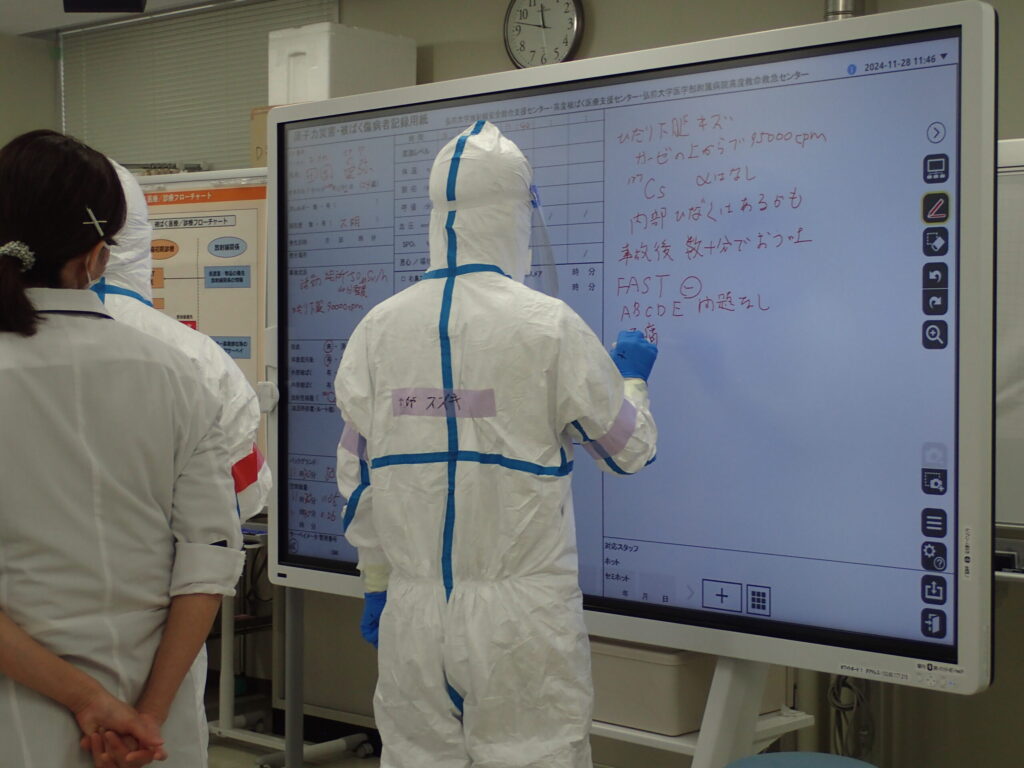

- 研修では、複合災害や大規模災害による原子力発電所事故を想定し、机上シミュレーションだけでなく、被ばく医療施設を使用した患者受入れや除染処置などの実習も行います。これにより、 拠点病院の現場で被ばく傷病者への対応できる実践的な能力を養うことができます。

チーム医療における中心的な役割

- 本研修を受講することで、原子力災害拠点病院における医療チームの中心メンバーとして活躍するための知識・技能を習得できます。被ばく・汚染患者への対応において、自身の病院で何ができ、何を外部に依頼すべきかを判断する能力は、チーム医療において非常に重要です。

原子力災害医療中核人材技能維持研修は、原子力災害における医療分野の知識と技能を維持・向上させる貴重な機会です。医師・看護師・放射線技師・ロジスティクスのみならず、医学生・研修医の皆さんにとっても、この研修は将来のキャリアの可能性を広げ、総合的な医療人としての成長を促す重要なステップとなるでしょう。まずは基礎研修を受けてください!