国際化教育奨励賞の受賞により、2024年10月15日から18日までハワイ大学で開催されたPBLワークショップに奈良岡先生が参加しました。本年1月に奨励賞の授賞式がMCCにて執り行われ、その様子が医学部ウォーカー112号に掲載されております。授賞式に前後して奈良岡先生から報告書の記事も上がって来ていたのですが…長い割に真面目過ぎて面白くない…ので、抄略改変して掲載いたします!では、どうぞ〜

報告書(抄)

今回、縁あってハワイ大学のジョン・A・バーンズ医学部(JABSOM)主催の「Problem Based Learning - Hawai'i Style」ワークショップに参加できました!奨励賞に選出頂き資金援助のおかげでワークショップに参加できましたこと、関係各位の皆様に篤く御礼申し上げます。とはいえ昨今の円安により、かなり以前の参加者に比べて約二倍の経費がかかり一部自費となりましたが、カネと時間をひねり出して参加してまいりました! いや、別にハワイでバカンスしたかったわけじゃないです念のため。まあ、日々の研修医・医学生の指導にあたり、もうちょいマシな教え方がないかなぁと思ってたところに、こんな話が舞い込んできたもので、ついフラフラと申し込んでしまいました円安なのに。

で、このJABSOMのPBLってのが、どうやら全米の医学部の中でもかなりイケてる部類に入るらしいんです。 1989年からやってるっていうから、それなりに歴史もあります。 PBLってのは、問題解決型学習とか訳されるアレですが、日本でもまあ、やってるところはやっているのでしょうけれど、ここのは「ハワイ式」と銘打ってるだけあって一味違うようです。 実際、ワークショップの案内にも「ハワイ大学医学部の30年にわたるPBLの経験から、少人数グループでのファシリテーション、ケース作成、評価方法などを学ぶ」なんて書いてますし。 参加者も、PBL初心者向けってことだったので、まあ私みたいな初心者でも大丈夫だろうとタカをくくってました。

学生が主役?講師は空気?PBLの衝撃的な実態

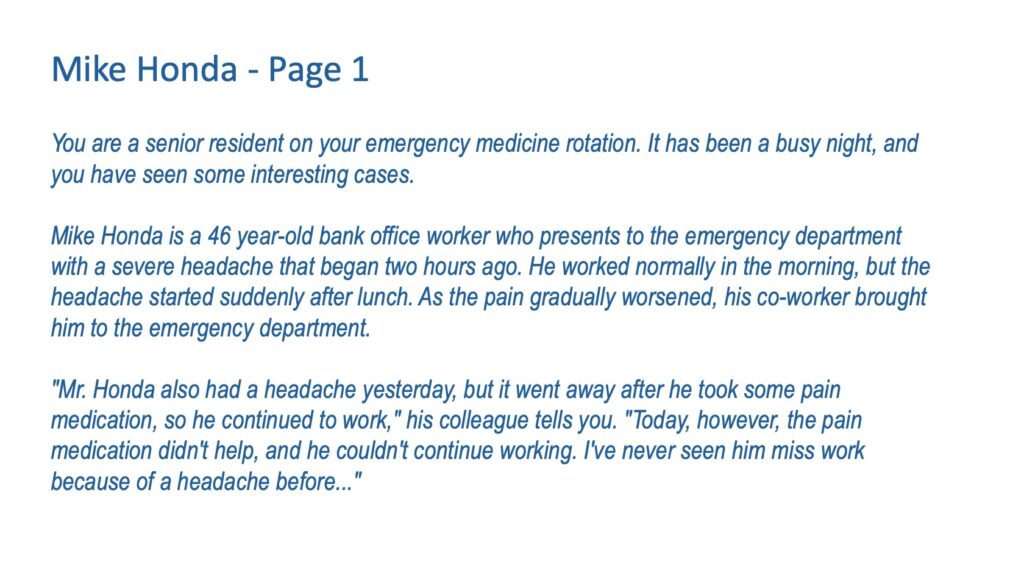

実際に行って見て驚いたのは、その徹底っぷりです。PBLは基本的に3つのステージで構成され、第1ステージで症例が提示されてディスカッション、第2ステージで各自が個人学習、そして第3ステージで学習内容を共有して問題解決、とまあ、ここまでは普通? しかし驚くなかれ、ほとんど学生だけで講義を進めてました本当に。 講師はシナリオを用意するだけで、あとはほぼ聞き役に徹して、たま〜に助言する程度。 つまり、学生が自分で勉強しなきゃ、まったく成り立たないシステムなんです。 特に講師役の学生なんて、事前準備に10時間くらいかけるのが当たり前らしい。 ふざけんなよ日本の学生ならバックレるレベルだろ、これ(呆然)。

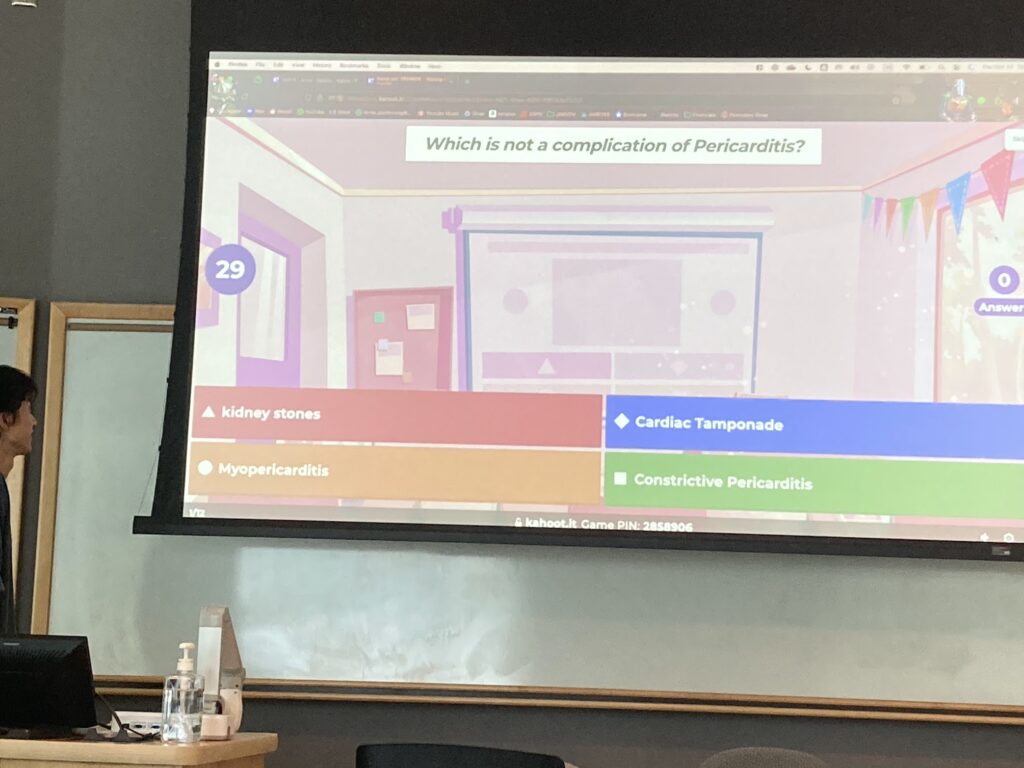

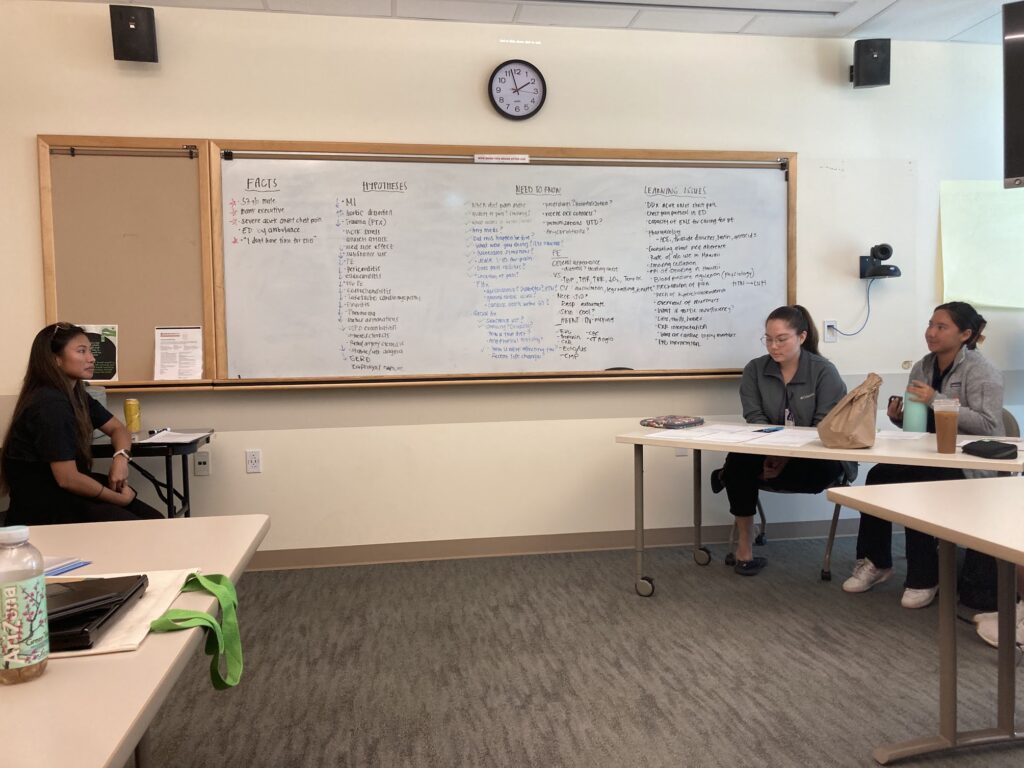

模擬PBLにも参加させてもらいましたが、学生たちが「Facts」「Hypothesis」「Need to know」「Learning issue」っていう4つの観点から、それはもう体系的にドンドン、症例を分析していきます。 これは救急の現場でもめちゃくちゃ重要な考え方で、今後の研修医教育にもパクれるじゃん、と確信しました。 で、学生同士でガンガン議論しながら、山のような鑑別診断を挙げて、そこから「Need to know」で絞り込んでいく。日本の研修医よりよっぽど多くの鑑別疾患を提示できてたので、てっきり最終学年かと思いきや、なんと入学してまだ3ヶ月目のピヨピヨの新入生…マジか(まあそもそも新入生と言っても米国では4年大既卒生なワケデスガそれにしてもスゴい…もう医者なれるじゃん?)…これが世界のスタンダードなのか? 日本の医学教育、周回遅れどころじゃねえぞ、これ(茫然自失)。

知識の伝達より「考えさせる」ことの重要性

実際のPBLセッションでチューター役もやらせてもらったのですが、これがまた難しい。 つい知識をひけらかしたくなるのをグッとこらえて、学生が自分で考えるためのヒントを出すことに徹しなければなりません。 いやー、これが本当に難しい。魚を与えるんじゃなくて、魚の釣り方を教えろってことなんだろうと。 ついつい口出ししたくなるのを抑えるのがどれだけ大変か。チューターとしての助言は学生が行き詰まったり変な方向へ深入りした時くらいしかありませんでした。

で、日本でこれ、できんのか?っていう永遠の課題

研修で一緒だった神戸大学の先生曰く、神戸大学では4年次にこのPBLスタイルの講義・実習を週1日(朝から晩まで全コマ)しかも1年間もやってるらしいです! やればできるんじゃねえか日本でも、と。 もちろん、課題は山積みです。PBLに適したファシリテーターをどうやって育てるのか?神戸大学でも80人の学生12グループ?に毎週割り当てる教員の人選に苦慮されており、また、「専門外のACSの症例とかで学生から質問されても答えられん(怒)」など割当たった教員からクレーム噴出しているそうです。また、学生のモチベーションをどう維持するのか?学生が勉強してくれなければ質が保てません。AI駆使される懸念もありますどうなんでしょうか?そもそも日本の大学の目指す方向性と合致しているのか、とか。教えて偉い人。 ハワイ大学はプライマリケア医の育成に力入れてるみたいだけど、日本の大学はそこまで割り切れますかね?

まあ、いきなり全部変えるのは無理でしょうから、例えば病棟実習CC1-2で、各科で1セットずつでも試してみるとか、そんなところから始めるのが現実的なのかもしません。 学生もある程度知識があって、危機感も持ってる時期ですし。 教員の負担はデカいでしょうが。

結論:やらない善よりやる偽善?とりあえず一歩踏み出せよ、と。

結局のところ、こういうのは「まずやってみる」ってのが重要なのでしょうか。 最初から完璧なものなんてできるないですし、試行錯誤しながら改善してください。今回のハワイでの経験を、どうやって日々の実習・教育に落とし込んでいくか…うーむ、少なくとも、今のままじゃダメだろ、っていう危機感だけは、このワークショップ参加者全員が共有できたんじゃないかと思います多分。

というわけで、JABSOMセミナー参加報告でした。この素晴らしい機会を与えてくださった関係者の皆様・JABSOMの皆様に、心より感謝申し上げます。Mahalo!

いかがでしたか?以上、抄録版でした。JABSOMのPBLワークショップの一端でも感じて頂ければ幸いです。