デエビゴが出てから随分と不穏が減った気がします。どんどん新薬も登場していますので勉強しましょう。

はじめに

不眠症は成人人口の10〜20%が罹患すると推定され¹⁾、社会的・経済的影響が大きい主要な睡眠障害である。病態は入眠障害、睡眠維持困難、早朝覚醒に大別され、加齢、概日リズム障害、生活習慣など多因子が関与する。近年はスマートフォン使用や光環境の影響、さらにオレキシン受容体拮抗薬(DORA)に代表される新規薬物療法の発展など、管理上の新しい課題と選択肢が出現している。

不眠症の診断と病態生理

ICSD-3²⁾による診断基準では、3ヵ月以上にわたり週3回以上の入眠障害、睡眠維持困難、または早朝覚醒が認められ、かつ日中の機能障害を伴う場合に不眠症と定義される。十分な睡眠機会がありながら眠れないという内因的要素が本症の本質である。

年齢別症候の特徴

若年層では主に入眠障害が目立ち、高齢層では睡眠維持困難・早朝覚醒が優位となる³⁾。これには加齢による徐波睡眠の減少、体内時計の振幅低下といった生理的変化が関与する。一方で若年層は社会的・行動的因子の影響を強く受ける。

若年者における睡眠・覚醒相後退障害(DSWPD)

若年者の「寝つけない」訴えの中には、睡眠・覚醒相後退障害(DSWPD)が含まれる。これは、入眠および起床時刻が社会的要求より遅延する概日リズム睡眠障害の一型である²⁾。深夜2〜3時以降にしか眠くならず、午前中の覚醒困難を呈する。原因の一つとして、夜間の光曝露(特にブルーライト)によるメラトニン分泌抑制が指摘されている⁴⁾。

臨床管理

- 起床直後の光照射療法による位相前進

- メラトニン受容体作動薬の夕刻投与

- スクリーン曝露制限(就寝1時間前以降のデバイス使用禁止)

- 睡眠・覚醒スケジュールの固定化と生活リズム指導

スマートフォン使用と睡眠障害

スマートフォンやタブレット端末の夜間使用は、若年層における不眠リスクを高める要因である。主な作用機序は以下の通り。

- 視覚的要因:短波長光によるメラトニン分泌抑制による入眠遅延

- 心理的要因:SNS・動画視聴による認知的覚醒の持続

- 行動的要因:就床時刻の後退

臨床的には、「デジタル・カーテンタイム」を設け、就寝前の光刺激を制御することが推奨される。

高齢者の不眠と臥床時間の問題

高齢者では、生理的な睡眠時間短縮を理解しないまま「長く眠ろう」とする試みが逆に不眠を助長する。65歳以上では平均睡眠時間6時間程度で十分とされ⁵⁾、過剰な臥床は不眠を慢性化させる。

指導の要点

- 臥床時間制限療法を中心とした行動療法的アプローチ

- 「遅寝早起き」の原則を説明

- 睡眠日誌による可視化と自己認識の修正

- 夕方以降の軽活動促進

不眠の改善には薬物療法よりも行動・環境介入が中心となる。

新たな薬物治療:オレキシン受容体拮抗薬(DORA)の進展

2025年8月25日、不眠症治療薬ボルノレキサント(ボルズィ®)が承認され、本邦では4剤目のDORA(dual orexin receptor antagonist)となった。以下では既承認薬との比較と臨床上の留意点をまとめる。

DORA4剤の特徴

| 一般名 | 製品名 | 主な特徴 | 半減期(目安) | 主な禁忌 |

|---|---|---|---|---|

| スボレキサント | ベルソムラ® | 国内初DORA。長半減期 | 約10時間 | 高度肝障害 |

| レンボレキサント | デエビゴ® | 中程度半減期、CPB症例では減量 | 約17時間 | 重度肝障害 |

| ダリドレキサント | クービビック® | やや短半減期 | 約8時間 | 重度肝障害 |

| ボルノレキサント | ボルズィ® | 最短半減期、翌朝残存が少ない | 約4時間 | 重度肝障害 |

各剤の直接比較試験は存在しないが、薬物動態上、ボルノレキサントは最も短い半減期を特徴とする。

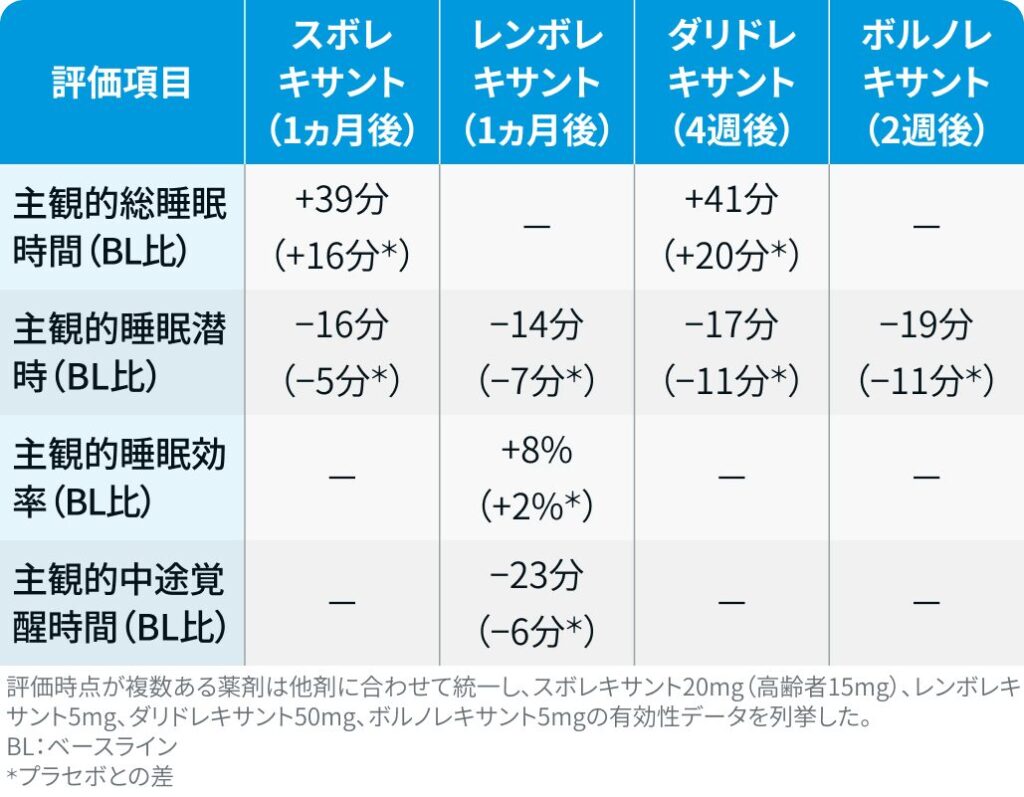

DORAの有効性と安全性

全てのDORAは第III相比較試験においてプラセボに対する主観的睡眠潜時(sleep latency)および総睡眠時間の有意改善を示している。これらの指標は患者自己記録による睡眠日誌に基づく評価である。

ネットワークメタ解析では、生理的耐性、離脱症状、反跳性不眠との関連は認められず、不眠症治療における長期安全性が支持されている¹⁾。

神経認知機能・運転能力への影響

- スボレキサント:高用量で翌朝の平衡・精神運動機能低下²⁾

- レンボレキサント:5–10 mg で注意力・記憶力低下³⁾

- ダリドレキサント:用量依存的重心動揺増加があり⁴⁾、単回投与後に走行偏倚増加を認めるが反復投与では閾値未満

- ボルノレキサント:承認用量ではプラセボとの差なし⁵⁾

自動車運転能力試験

- スボレキサント:一部被験者で実車走行能力低下²⁾

- レンボレキサント:臨床的に意味のある低下は認められず³⁾

- ダリドレキサント:単回投与で偏倚増加あるも反復投与で解消⁴⁾

- ボルノレキサント:臨床的有意差なし⁵⁾

短半減期のボルノレキサントは翌朝残存作用の軽減が期待される

投与上の注意

- 食後投与の回避:全DORAで入眠効果発現遅延が報告されており、特にスボレキサント、レンボレキサント、ダリドレキサントで顕著。ボルノレキサントでは影響軽微。

- 肝機能障害患者への慎重投与:Child–Pugh分類Bでは減量、Cでは投与回避が推奨される。

- CYP3A阻害薬との併用注意:全DORAがCYP3Aで代謝されるため、併用薬による血中濃度上昇に留意する。

おわりに

不眠症のマネジメントは、年齢層別の病態理解、生活行動の整備、光環境の最適化、そして薬理学的治療の適正化を統合的に実践することが求められる。特にDORAは、安全性と生理的睡眠の再構築を両立し得る薬理学的選択肢として、非ベンゾジアゼピン系薬に代わる新たな中心的治療薬群となりつつある。

参考文献

- JAMA. 2013;309(7):706–16.

- American Academy of Sleep Medicine. ICSD-3. 2014.

- Sleep Med. 2016;25:130–138.

- Front Psychiatry. 2023;14:1174719.

- Sleep. 2004;27(7):1255–73.