災害医学・多数傷病者トリアージ実習

未来の医療を担うプロフェッショナルへの実践的教育

実習の目的と構成

この実習は、自然災害や大規模事故といった多数傷病者事象(MCI)において、限られた医療資源を最大限に活用し、一人でも多くの命を救うための「トリアージ」技術の習得を目的としています。座学での理論学習と、現場を想定した実践的なシミュレーションを組み合わせることで、迅速かつ的確な判断力を養います。

6月11日と18日の2日間にわたり、医学科4年生が講義と実習を交互に受講する形式で実施されました。この体系的なアプローチにより、災害医療の基礎から応用までを効率的に学びます。

多様な参加者による教育体制

大学教員、消防、DMAT、救命士実習生が連携し、指導にあたりました。

講義の核心:災害医療の基本原則

救急医療の基本:ABCDEアプローチ

災害現場での迅速な初期評価では、生命を脅かす状態から優先的に評価・処置する系統的なアプローチが不可欠です。

トリアージカテゴリー

トリアージは、傷病者の重症度と緊急性に基づき、治療の優先順位を決定します。4つのカテゴリーが存在し、それぞれ色分けされたタグで示されます。

実践の場:4つの実習プログラム

座学で学んだ知識を定着させるため、4つの異なる形式の実習が組まれました。これにより、個々のスキルからチームでの連携まで、多角的に災害対応を学びます。

机上演習 (CSCA)

指揮命令、情報伝達、連携の重要性をシミュレーションを通じて学び、トリアージを円滑に進めるための全体像を把握します。

模擬患者トリアージ

DMAT隊員や救命士が演じる模擬患者に対し、START法を用いて迅速な評価と判断を繰り返し訓練します。

トリアージタグ記載

災害現場のカルテであるトリアージタグの正確な記載方法、訂正・追記、情報共有の重要性を学びます。

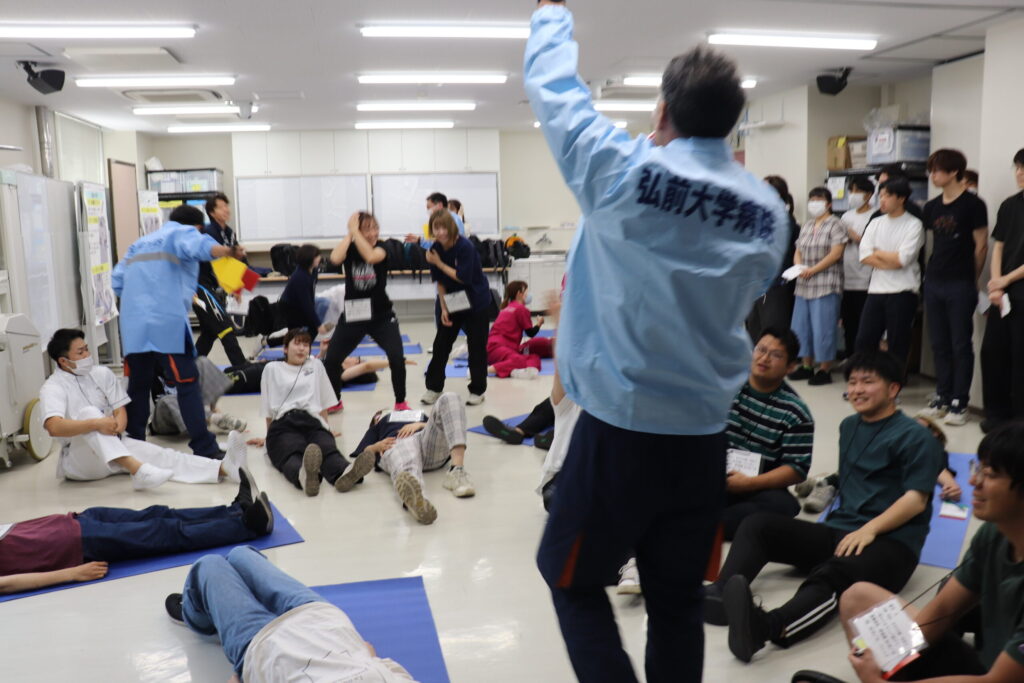

Massトリアージ見学

多数傷病者発生時に、どのように組織的にトリアージを進めるか、指揮系統や全体の流れを実演から学びます。

インタラクティブ・トリアージ実践

一次トリアージで用いられる「START法」の判断プロセスを、ステップごとに学びましょう。

ステップ1:歩行の可否

傷病者は自力で歩行できますか?

ステップ2:呼吸の有無

傷病者の呼吸を確認してください。(気道確保後も呼吸がない場合は「呼吸なし」を選択)

ステップ3:呼吸数

呼吸数は1分間に10~29回の範囲内ですか?

ステップ4:循環状態

橈骨動脈は触知できますか? または毛細血管再充満時間(CRT)は2秒以内ですか?

ステップ5:意識状態

簡単な指示に従えますか?(例:「手を握ってください」)

トリアージ結果

実習を支える多職種連携

本実習は学内の教員だけでなく、地域の消防機関やDMAT(災害派遣医療チーム)看護師など、第一線で活躍する専門家の協力によって支えられています。この多職種連携こそが、現実的で質の高い災害医療教育の基盤となっています。弘前消防署の皆様には多大なるご協力を頂き誠にありがとうございました!この場を借りて御礼申し上げます。

主な協力機関・チーム

🎓

弘前大学

🚒

弘前消防本部

⚕️

DMAT

🚑

救命士